大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。

サイト内更新情報(Pick up)

2024年1月12日

労災の損害賠償請求について

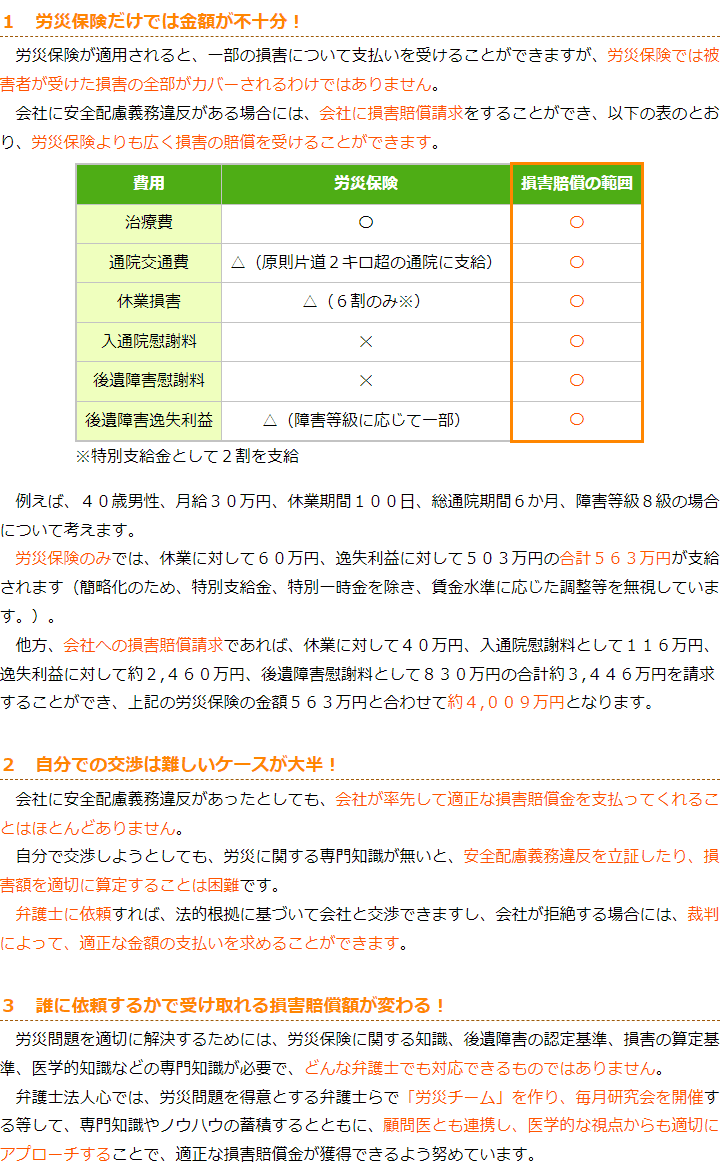

労災では、会社などの使用者側に、過失等の安全配慮義務違反が認められる場合には、損害賠償請求をすることができます。労災の損害賠償請求は、交通事故における損害賠償・・・

続きはこちら

2023年10月12日

労災の申請期限について

労災保険による給付について、労働者災害補償保険法42条に時効についての規定があります。そのため、所定の期間を過ぎてしまうと、労災保険からの給付を受けることが・・・

続きはこちら

2023年7月18日

労災の後遺障害の認定基準

業務中あるいは通勤途中に事故に遭い、治療を継続したにもかかわらず、後遺障害が生じた場合には、労災より、障害(補償)等給付を受けることができます。給付を受ける・・・

続きはこちら

2023年3月1日

医療機関を受診する際の労災の申請の流れ

労災保険からの給付(支払)には、医療費だけではなく、休業に対する給付や後遺障害に対する給付など、様々な種類の給付があります。このうち、一番利用する機会が多い・・・

続きはこちら

2023年1月27日

業務災害と通勤災害の違い

業務中や通勤中にけがなどをしてしまった場合、労災保険の申請をすることができます。業務災害も通勤災害も、いずれも労災保険による給付の対象となりますが、給付の内容・・・

続きはこちら

相談しやすい事務所でありたいとの思いから、駅の近くに事務所を設けております。千葉にお住まいで労災についてお悩みの方もどうぞご利用ください。

労災が発生した場合、どのような手続きをとればよいか、どのような給付を受けることができるか、労働基準監督署にはどのように対応すればよいか、会社にはどのように対応すればよいか、後遺障害はどうなるか等、様々な疑問が出てくると思います。

労災では、病院、労働基準監督署、会社等と様々なやり取りがあるため、ある程度労災を取り扱っている弁護士の方が、適時に適切なアドバイスを受けることができると思います。

1とも関連しますが、労災は様々な対応や検討が必要になるため、労災に詳しい弁護士の方が、多角的な視点や長期的な視点からアドバイスを受けやすいと思います。

例えば、障害補償給付の申請を行う場合、所定の様式と診断書を提出するといった案内は労災に詳しくない弁護士でもできると思いますが、診断書の作成にあたって注意すべきことや申請を行った後の流れ等までは説明できないかもしれません。

そのため、弁護士選びにあたっては、労災に詳しいか、労災に関する知識があるかも重要なポイントになると思います。

労災被害にあった場合、様々な疑問が出てきて、弁護士に聞いてみたいと思うことが多いと思います。また、弁護士に依頼した場合には、労働基準監督署や会社への対応、状況確認等、弁護士とのやり取りが必要になることが色々と発生します。

万一、話をしにくい弁護士だと、疑問点を解消できなかったり、スムーズな意思疎通を行えなかったりして、ストレスになることもあります。

そのため、弁護士選びにあたっては、質問しやすい弁護士か、コミュニケーションを取りやすい弁護士かという点も重要なポイントになります。

最近は、初回の法律相談を無料で対応している弁護士や電話相談に対応している弁護士も増えており、被害者の方が相談しやすい環境が整ってきています。

そのため、弁護士への依頼を考えている場合には、無料相談等を活用して、依頼しようと考えている弁護士と実際に話をしてみることもよいと思います。

業務上の事由や通勤によって、ケガをしたり病気になったりして、療養のために労働することができず、賃金を受けられないとき、労働基準監督署に申請して認められれば、休業(補償)給付が支給されます。

休業補償の申請を行う場合は、休業の給付請求書を労働基準監督署に提出します。

申請期限は休業した日の翌日から2年になります。

なお、労災保険による休業補償は、休業4日目から支給されることになっており、1日目~3日目の待機期間中は支給されないことに注意が必要です。

労災の休業補償の支給額は、給付基礎日額×60%×休業日数となります。

給付基礎日額は、原則として、労災が発生した日の直近3か月の賃金をもとに算定され、労働基準監督署が調査して決定します。

直近3か月の賃金には、残業手当などは含まれますが、賞与や慶弔金等の特別な支給分は含まれません。

なお、休業補償が支給される場合、通常は、それと合わせて、給付基礎日額×20%×休業日数分の休業特別支給金も支給されます。

そのため、大まかにいえば、労災の休業補償を申請することによって、事故前の給料の80%程度が補填されることになります。

休業補償の支給要件は、

①業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養であること

②労働することができないこと

③賃金をうけていないこと

とされており、この要件を満たす限り、休業4日目から特段の制限なく、その期間中支給されます。

なお、療養開始から1年6か月が経過してもケガや病気が治っておらず、傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害があり、その状態が継続している場合は、傷病(補償)年金が支給されます。

傷病等級表の傷病等級に該当しない場合には、休業補償の給付が継続されることになります。

裁判は、示談(話し合いによる解決)に比べ、時間と費用がかかるといわれていますが、実際のところ、どうなのでしょうか。

その実際について、お話します。

労災事故が発生したとして、その後、直ちに裁判となることはありません。

通常は、話し合いによる解決を探ることになります。

これは、裁判をするとしても、その前提として、事実の確認や証拠収集といった裁判のための準備が必要であるところ、事故直後の状態では、準備することができないためです。

話し合いの中で、相手から提出される資料を基に、話し合いと並行して裁判についても検討していくことになります。

そして、話し合いによる解決ができない場合に、裁判となります。

裁判をするとした場合、訴状などの所定の書類の作成と提出が必要になります。

また、証拠としての書類も、ただそのまま提出すればよいのではなく、証拠に番号を振ったり、その一覧表(証拠説明書)を作成するなど必要な作業があります。

事件の内容にもよりますが、準備及び依頼者による確認までの間に、早くて2週間程度、難しい事件であったり、証拠の量が多く、裁判所に提出すべき書類が多い場合は、さらに時間を要することになります。

⑴ もっとも短い場合

もっとも短い場合とは、裁判の相手方(正しくは被告といい、訴えを提起する側を原告といいます。)が、裁判所から書類が届いたにもかかわらず、何ら反論の書面を提出せず、裁判の期日も欠席した場合です。

また、これも多くはありませんが、相手が全て認めるとした場合もあります。

このような場合、原則として、原告(被害者)が裁判所に求めたとおりの判決がされます。

裁判所への書類提出から、判決まで、概ね2か月から3か月程度です。

しかし、労災事故の場合、相手方との話し合いがうまくいかず、相手方も裁判を受けて立つ前提で、裁判になることが一般的ですので、上記のような進行は、ほとんどありません。

⑵ 上記以外の場合、原告(被害者)の主張に対し、被告(相手方)が反論し、これに対して被害者が反論といった、交互のやりとりが続き、途中、必要に応じて証拠の提出がされたりします。

また、書面だけでは判断がつかず、事故の当事者や証人から直接話を聞く必要がある場合には、法廷での尋問となり、さらに時間を要することになります。

このような状態になった場合の裁判の期間ですが、早くても半年程度、難しい事案であれば年単位での期間が必要になることもあります。

労災事故の場合、例えばこれが機械設備の不備に原因がある事故の場合、裁判官自身が機械についての知識を有していないことが多く、機械の設備について明らかにする必要があるなど、専門的な事項についての立証が必要となるため、一般的な事故である交通事故と比べ、審理が長期化することが多くなっています。

また、裁判で判決がされた場合、不服がある当事者は、さらに上級の裁判所に審理をするよう求めることができます。

例えば、地方裁判所での判決に不服がある場合には、高等裁判所に控訴することができます。

控訴がされた場合には、裁判の続行により、さらに裁判の期間が続くことになります。

⑶ 裁判の費用

訴えを提起するには、被告に請求する金額に応じて、所定の印紙を納める必要があります。

また、弁護士との契約において、多くの場合、出廷ごとに日当(裁判所に出かけたこと自体に対する金銭の支払)や交通費の支払いが必要となることが多いため、裁判が長期化すれば、その分、費用もかさむことになります。

さらに、労災事故の場合、事故の原因について、専門的な知識が必要となることがあり、この調査や報告書作成について専門家に依頼した場合は、その費用も要することになります。

労災事故の裁判の場合、専門的な知識が必要となることが多いため、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

労災事故のうち、被害者に対する加害者が存在する事故を第三者行為災害といいます。

例えば、通勤途中、停止中の被害者の車両に別の車両が追突した場合、この車両の運転手は、被害者に対する加害者となり、第三者行為災害として扱われることとなります。

この事故により被害者が治療を受け、医療費が発生した場合、被害者は、事故の相手方と労災保険の双方に医療費を請求することができます。

しかし、双方に二重に請求することはできません。

例えば、医療費10万円が発生し、加害者から同額を支払ってもらったのであれば、被害者は労災保険に請求することはできません。

労災保険は、事故による被害者の損害額を補填することを目的としているところ、加害者からの支払を受けることにより、被害者の損害は回復済みとなり、労災保険により補填すべき損害がなくなるためです。

一方、被害者が労災保険から医療費の支払を受けた場合、労災保険は、被害者に代わって加害者に対し、労災が負担した医療費の支払を請求することができます。

事故による損害は、加害者が賠償義務を負っているためです。

また、被害者としては、労災保険からの支払により損害が回復されたことにより、加害者への請求はできません。

労災が第三者行為災害であり、これについて労災保険からの給付を受ける場合には、労災保険に対し、第三者行為届を提出しなければなりません。

これは、先にお伝えしたとおり、労災保険から被害者に保険給付を行った場合、労災保険はその分を加害者に請求することができるところ、請求の前提として、加害者の住所氏名や事故状況などを予め労災保険にて把握する必要があるためです。

労災保険の給付を申請する際、労災事故の内容を記載することとなりますが、この記載により、第三者行為災害であることが明らかとなった場合、第三者行為災害届の提出も求められることとなります。

示談の際には、必ず労働基準監督署に示談の内容を報告し、示談することの承認を得るようにしてください。

これを怠ると、労災保険からの支払分のうち、加害者からの支払を受けることができなかった分について、労災保険が被害者に請求することがありますので、怠らないようにしてください。

後遺障害について労災保険の申請をしたが、後遺障害が認められなかった場合などのように、申請したにもかかわらず、労災保険からの給付がされない場合があります。

この場合、以下の方法により不服申立てをすることができます。

⑴ 保険給付に関する決定に不服がある場合、まずは労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることになります。

この請求は、決定の通知を受けたときから3か月以内に行う必要があります。

⑵ 審査請求が棄却された場合、または審査請求をしてから3か月が経過しても、請求に対する決定がされない場合、請求者は、請求が棄却されたものとみなすことができます。

この場合、請求者は、次の2通りの対応をすることができます。

ア 労災保険審査会への再審査請求。

この場合、審査官からの決定の通知を受けたときから2か月以内に再審査請求をする必要があります。

また、必ず文書にて行う必要があるとされています。

イ 裁判所に対し、決定を取り消すことを求める訴えの提起。

この場合、審査官からの決定の通知を受けてから6か月以内に訴えを提起する必要があります。

また、審査請求をしてから3か月が経過したが審査についての決定がされない場合、請求が棄却されたものとみなすことができるので、この場合も、裁判所への訴えを提起することができます。

⑶ 労災保険審査会への再審査請求が棄却された場合、請求者は、棄却の通知を受けてから6か月以内に、裁判所に対し決定を取り消すことを求める訴えの提起をすることができます。

⑷ 裁判所への訴え提起に当たり、労災保険審査会への再審査請求及び審査会の決定を経る必要はありません。

しかし、審査請求における棄却決定または審査請求をしても3か月以内に決定がされなかった後でないと、裁判所への訴え提起はできないことになっています。

このため、労災保険の給付に関する決定に不服がある場合、必ず、審査請求をする必要があります。

また、審査請求の期間は、給付に関する決定の通知を受けてから3か月以内の期間に制限されていますので、期間を過ぎることがないよう、注意する必要があります。

弁護士に相談する場合の費用について、費用の名目と具体的な金額は、依頼しようとする弁護士との契約内容次第であり、例えば、弁護士会における共通のルールがあるわけではありません。

もっとも、多くの事務所では、一般的に発生する費用の項目として、相談料、着手金及び報酬金の3つに分かれていることが多いです。

上記と異なり、事案や事務所の方針によっては、タイムチャージと呼ばれる、弁護士が事務処理に要した時間に応じて費用が発生する契約となることもあります。

さらに、上記各費用(報酬)の他に、コピー費用、郵便費用及び交通費などの実費が別途発生することが一般的となっています。

事務所によって異なりますが、30分ごとに5000円、あるいは最初の1時間以内を1万円とし、以降30分ごとに5000円とすることが多いようです。

ただし、事務所によっては、無料で相談に応じてくれるところもあります。

その事務所の広告やホームページ等を参考にされるとよいかと思います。

また、直接事務所への相談をするほか、地方公共団体や弁護士会などが行っている無料相談を利用することも考えられます。

弁護士に事件処理の依頼をし、契約を締結する際に支払う費用です。

これも、事務所によってまちまちです。

かつては、弁護士会の基準によることが多かったのですが、独占禁止法に触れるおそれがあるとして、各事務所が個別に定めることが一般的です。

労災事故の場合、自動車事故と異なり、保険会社から確実に賠償金が支払われるとは限らないので、着手金は高めになる可能性があります。

逆に言えば、相手方から確実に支払が受けられる場合には、着手金が低い金額とされる可能性がありますので、可能であれば、弁護士への相談あるいは依頼前に、相手方が保険に加入しているかどうか、確認しておくことが考えられます。

相手方あるいは相手方が加入する保険会社より支払われる金額に応じて、一定の金額を弁護士に支払うものです。

一般的には、「獲得金額の〇%」あるいは「固定報酬〇〇円+獲得金額の〇%」といった定め方がされることにより、相手方の支払額が増えるにつれ、依頼者及び依頼された弁護士それぞれの取り分が増えることとなることが多いです。

しかしながら、相手方からの支払額が少額であった場合、その多くが実費(コピー費用、郵送費用などの費用)に費やされてしまうことにより、依頼者の取り分が少なくなることがあります。

また、相手方より支払われる金額が0円である場合には、依頼した弁護士の取り分も0となります。

弁護士に対し支払う項目としては、報酬金が最も高くなるのが通常ですので、どのような定めになっているか、きちんと確認することが大事です。

裁判までには至らず、相手方あるいは保険会社との交渉のみで事件が解決する場合、さほど費用はかかりませんが、裁判となった場合、出頭するたびに日当を支払う必要があるなどして、費用が高額となる場合があります。

裁判所が遠隔地にある場合には、裁判所への交通費がかさむことも考えられます。

また、裁判に至らない場合でも、調査費用(事故現場の確認など)や鑑定費用(専門家に意見書を書いてもらうなど)により高額な費用が発生する場合があります。

多額の費用が発生しそうな場合、事前に弁護士に確認するようにしておくと、後から費用を巡る紛争になってしまうことを避けることができます。

着手金・報酬金によらず、タイムチャージとした場合、相手方からの支払金額の有無にかかわらず、弁護士の執務時間に応じて弁護士に対し報酬を支払う義務が発生するものです。

例:1時間2万円とし、合計10時間の執務時間が発生した場合、20万円を弁護士に対して支払う。

相手方からの支払の有無にかかわらず、執務時間に応じて支払がされることにより、弁護士としては確実に報酬を得ることができるわけですが、逆に依頼者としては、相手方からの支払がない、すなわち依頼者としての金銭的な利益がないにもかかわらず、弁護士への支払のみが発生することになりますので、注意が必要です。

これまでお伝えしたとおり、弁護士に依頼した場合、様々な費用が発生しますが、ご自身が加入している保険に弁護士費用特約があれば、保険会社よりこれらの費用を支払ってもらうことができます。

弁護士に依頼する前に、ご自身の保険会社に対し、弁護士費用特約の有無を確認することをおすすめします。

また、労災事故であれば、損害額の全部をまかなうことができなくとも、労災保険からの支払を受けることができますので、相手方の資力が十分でない場合には、労災保険からの支払を受けることに重点を置くことも考えられます。

労災の手続きは、所定の請求書を作成し、これを労働基準監督署に提出することとなります。

請求書の記載事項の中に、労働保険番号と、会社による証明欄の2つがあり、これについては、会社に確認したり、会社に記載をお願いしたりする(会社に証明してもらう)ことが必要となります。

しかし、労災について会社の責任が問われるおそれがあるなどの理由で、会社がこれらの記載をしてくれないことがあります。

この場合、労働者としては、どのように対処したらよいでしょうか。

会社が労災の給付手続きに協力してくれない場合、多くは、労災保険の請求書の記載事項のうち、「会社による証明」欄への記載を拒むというものです。

そして、会社担当者としては、この欄に会社が記載すると、会社が労災に対する責任を認めてしまうことになると考えていることが多いようです。

しかしながら、証明欄において会社による証明を求められている事項は、別紙のとおり、次の4つの事項であり、会社の責任の有無について直接証明する事項はありません。(別紙の申請書の書式を参照してください。)

ア (労働者の)負傷又は発病年月日

イ 労働者の住所氏名

ウ 負傷または発病の時刻

エ 災害の原因及び発生状況

また、通勤災害(通勤の行き帰りの事故)であれば、会社の支配から外れた時点での事故であるため、会社が責任を問われることはありません。

労働者としては、まずは上記を説明し、会社の協力を求めてみてください。

この場合は、申請書の「会社による証明」欄は空欄のままにし、労基署に、会社の協力を得ることができなかった旨とその具体的な経緯を伝えてください。

労基署としては、会社の協力がなくとも、保険番号を確認することはできますし、労災の事故状況などについても、会社の証明の有無にかかわらず、労災事故の有無及び状況等について、労基署が独自に調査し、判断することとなっています。

労災保険は、あくまで労働者の保護のための制度であること、請求に当たっては事故発生日から一定期間内にしなければならないこと(時効があること)を考慮して、単なる記載事項の不備のみをもって、労働者に不利益が生じることがないように運営されています。

労災が発生した場合、被害者の方としては、以下の方法により救済をしてもらうことが考えられます。

万が一申請が認められなかった場合は、労働基準監督署長など、行政機関に対する審査請求などを行うことができます。

それでも認められなかった場合は、裁判所に対し、行政機関の処分(判断)を取り消すよう、訴えることができます。

労災事故の原因となる行為をした個人や企業に対し、損害賠償請求をすることができます。

社労士の権限については、社会保険労務士法に規定があり、その中で、労災に関するものについては、以下のとおり規定されています(以下に条文の要旨を記載します)。

⑴ 労災保険の申請や、申請が認められなかった場合の審査請求書などの書類を作成すること。

⑵ 上記の申請書などについて、本人に代わり提出すること。

⑶ 上記⑴の申請や審査請求について、本人の代理人となること。

⑷ 労災保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述すること。

弁護士については、弁護士法で、訴訟や審査請求その他一般の法律事務を行うことを職務とするとされています。

弁護士の場合、「一般の法律事務」とのみ規定されているため、上記1の全ての手続きにおいて、弁護士単独で対応する権限が与えられています。

これに対し、社労士の場合は、裁判となる前の、労働基準監督署などの行政機関に対する手続きにおいては、書類作成、提出及び本人の代理のいずれもすることができます。

しかし、裁判になった場合は、弁護士と異なり、訴訟代理人となることはできず、補佐人として、訴訟代理人である弁護士とともに行動することとなります。

補佐人となるためには、裁判所の許可が必要ですが、弁護士が訴訟代理人となる場合は、裁判所の許可は不要です。

さらに、補佐人として行った陳述(裁判における発言)は、訴訟代理人である弁護士や、原告・被告となっている本人により取り消されることがあります。

次に、労災事故の原因となる行為をした個人や企業に対し、損害賠償請求をする権限については、社労士の権限とはされていません。

社労士の権限は、労災保険に関する手続きに限られているためです。

このため、個人や企業に対する請求について委任するためには、社労士ではなく弁護士に依頼する必要があります。

労災における弁護士と社労士の権限を比較した場合、一言でいえば、弁護士は全ての手続きについて制限を受けずに行うことができるのに対し、社労士は、対応できる手続きが制限されており、裁判手続及び労災保険以外の事項に関わるものについては、社労士単独では行うことができません。

このため、労災については弁護士に依頼した方が、万が一裁判手続きに移行してしまった場合や何か問題が発生してしまった場合でも対応できるため、安心して依頼することができるかと思います。

業務中の事故あるいは通勤途中(会社からの帰路も含む)の事故により、死亡あるいは重度のけがをしたり、重い後遺障害が残ったりした場合、労災保険より年金が支給されることになります。

年金支給の対象となるのは、被害者の死亡、後遺障害及び傷病(一定の重度のものに限る)です。

年金支給の目的は、残された遺族の生活保障にあります。

このため、受給資格者として、妻以外の遺族については、単なる続柄(夫、子、父母など)だけではなく「60歳以上か一定の障害を有する夫」「60歳以上か一定の障害を有する父母」などのように、年齢あるいは障害の有無により、受給資格が制限されています。

遺族特別支給金(一時金)は、被害者の収入や遺族数にかかわらず、一律に300万円が支給されます。

遺族(補償)等年金及び遺族特別年金は、遺族数及び被害者の生前の収入により、支給される金額が異なります。

遺族(補償等)年金は、給付基礎日額(事故発生日直前3か月間の賃金(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く。これらを「特別給与」といいます。)を歴日数で割った1日当たりの金額)を基準として算定します。

遺族特別年金は、上記特別給与を、遺族年金と同様に、歴日数で割った1日当たりの金額を基礎として算定されます。

被害者に対し、月々の給与と、これとは別に賞与(ボーナス)が支給されている場合、月々の給与額を前提に支給されるのが遺族年金、賞与額を前提に支給されるのが遺族特別年金となります。

所定の請求書のほかに、死亡診断書、戸籍及び一定の障害があることを証明する書類(障害の存在が受給要件となっている場合)などを添付する必要があります。

被害者の方が亡くなった日の翌日から5年が経過すると、時効により年金の支払を請求することができなくなりますので、注意してください。

遺族(補償等)年金と異なり、被害者本人に限られます。

また、後遺障害のうち、等級が7級以上の、一定の重い後遺障害が残った場合に支給されます。

なお、上記より軽い8級以下の後遺障害については、年金ではなく一時金が支給されます。

遺族(補償等)年金と同じく、給与額に基づいて算定される障害(補償等)給付年金と、賞与額に基づいて算定される障害特別年金の2つの区分があります。

また、障害が重いほど、給付額における基礎日額の日数が多くなります。

例えば、障害等級第7級の場合は131日分が支給されるのに対し、同第1級の場合は313日分が支給されます。

所定の請求書に、医師の診断を記載してもらい提出します。

受傷日あるいは疾病の療養開始後、1年6か月が経過し、その負傷などが治っておらず、障害の程度が所定の重度なものである場合に受給できます。

等級としては、第1級から第3級までが定められ、障害の具体例として「神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの」(第1級)、「同状態のため、随時介護を要する」(第2級)、「同状態のため常に労務に服することができないもの」(第3級)などの要件が定められています。

ここでいう「治っていない」とは、一般的な回復の状態には至っていない場合のほかに、今後の治療により改善の見込みがあることをも意味するので、後遺障害のように、改善の見込みがない場合には、後遺障害年金の対象にはなり得ても、傷病年金の対象とはなりません。

他の年金と同じく、給付基礎日額(給与に基づき算定される金額)と算定基礎日額(賞与に基づき算定される金額)に基づき、給付額が算定されます(傷病等級愛1級の場合は313日分、同第2級は277日分、同第3級は245日分。)。

また、傷病特別支給金(一時金)として、100万円(傷病等級第3級の場合)、107万円(同第2級の場合)及び114万円(同第1級の場合)がそれぞれ支給されます。

傷病年金は、他の年金と異なり、労働基準監督署長の職権により支給されますので、被害者からの書類提出は不要です。

上記のとおり、年金を受け取るためには、いろいろな要件が定められています。

詳しくは、厚生労働省のホームページにも掲載されています。

参考リンク:厚生労働省・労災補償関係リーフレット等一覧

労災保険の年金についてお困りの方や手続きの詳細を知りたいという方は、ぜひご相談ください。

労働災害に遭ってしまい、適切な損害賠償を受けたいと思われたとしても、どのような手続きを行えばよいのかわからず、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

また、会社側が労災を認めないために賠償を受けられないとお困りの方もいらっしゃるかもしれません。

労災のお悩みの解決には、法律の知識が必要となる部分も多くありますので、弁護士にお任せください。

当法人にご依頼いただければ、労災の問題を担当している弁護士がお話しをお伺いし、適切な解決に向けてのサポートをさせていただきます。

労災についてお悩みの方は、まずはお気軽に当法人までご相談いただければと思います。

当法人は弁護士に依頼するのが初めてだという方にもお気軽にご連絡いただけるよう、スタッフも丁寧な対応を心がけております。

また、お客様相談室を設置するなど、お客様に安心してご相談いただけるような環境作りに努めておりますので、労災のお悩みを抱えていらっしゃる方もお気軽にご連絡ください。

相談に関するお問合せは、フリーダイヤルにて承っております。

受付のスタッフが丁寧に対応させていただきますので、初めての方でも安心してお電話ください。

併せて、メールフォームからも受け付けておりますので、ご都合のよい方法にてご連絡いただければと思います。

千葉やその周辺にお住まいの方からのご連絡をお待ちしております。